“Sloppy Seconds (feat.Bootsy Collins & Bernie Worrell)”

1996年。Pファンクの親玉、ジョージ・クリントン(George Clinton)のソロ作。& P-Funk Allsters 名義。

90年代前半のブームも落ち着いてからの作品ですが、ヒップホップも東海岸のニュースクールが黄金期、南部アトランタ勢の台頭といった頃。その辺りを意識したのかこちらも割と落ち着いたノリです。

Mothership Reunion Tour を計画してかっての昔のメンバーも総動員して、というアルバム発売に続いてのイベント企画もありましたが、サウンド自体はかなり大人の余裕といった風でしょうか。

バーニー(Bernie “All The Woo” Worrell)とブーツィー(William “Bootsy” Collins)が一緒に参加し、任されたのがこの曲。ブラックバード(Dewayne “Blackbyrd” McKnight)のギターと共に、宇宙に向けて轟音でペイントを試みます。描いても描いても霧散していくノイズですが、それがPファンク。

William “Bootsy” Collins !! ブーツィー・コリンズ、地を這い、のたうち回るベース。すっかり絡みとられています。あんな曲もこんな曲もと手を伸ばしていたら、色々とCDも増えました。

2017年3月27日月曜日

George Clinton “Hey Man...Smell My Finger”

“Maximumisness”

1993年。Pファンクの親玉、ジョージ・クリントン(George Clinton)のソロ作。ブームの真っただ中、いつもの古参兵はもちろん現役のヒップホップ畑の連中とも手を組んでの、新たに投入された親分自身の力作。満足なヒットとはならなかったようですが。

この曲はビル・ラズウェルのプロデュース。ブーツィーと思われるベースラインがカッコ良く走っていきます。ですが、このクールさはビル関連の作品であればまだしも、親分のアルバム中で聴くとなると、少し惜しい気もするブーツィーの使い方と言えましょうか。

ジョージの場合、バーニーやブーツィーと比べてビル・ラズウェルとは距離を置いていました。お互いサウンド・メークが本業なのだから当り前ですが。立ち位置が違う、というのもポイントですか。

1993年。Pファンクの親玉、ジョージ・クリントン(George Clinton)のソロ作。ブームの真っただ中、いつもの古参兵はもちろん現役のヒップホップ畑の連中とも手を組んでの、新たに投入された親分自身の力作。満足なヒットとはならなかったようですが。

この曲はビル・ラズウェルのプロデュース。ブーツィーと思われるベースラインがカッコ良く走っていきます。ですが、このクールさはビル関連の作品であればまだしも、親分のアルバム中で聴くとなると、少し惜しい気もするブーツィーの使い方と言えましょうか。

ジョージの場合、バーニーやブーツィーと比べてビル・ラズウェルとは距離を置いていました。お互いサウンド・メークが本業なのだから当り前ですが。立ち位置が違う、というのもポイントですか。

Trey Lewd “Drop The Line”

“Squeeze Toy”

1992年。Pファンクの親玉、ジョージ・クリントン(George Clinton)の息子である、トレーシー・ルイス(Tracy “Lewd” Lewis、Tracy “Tray-Lewd” Lewis Clinton)唯一のアルバム。

これも当時の、ヒップホップ畑からネタとして使われたことで再評価、復活したPファンクの勢いに乗ってリリースされたひとつ。

この頃、肌の色もさまざまに、デビュー、あるいはヒット曲を狙ってファンクに挑んだ若手グループ等は多かったけれど、この人の場合は出自がケタ違いに異なる。これはいろいろと大変でしょうね。

アルバム自体、楽しげなパーティ気分などカケラもないですが、エンディングを飾るこの曲がまたなんとも寂寞としたスローなファンク。クレジット上ではベースとだけでどの曲なのかは明記されていませんが、これはブーツィーのプレイでありましょう。

プロデュースはクリントン親分とゲイリー・シャイダー(Garry “Starchild” Shider)。ベースを中央に左右にギターがいますが、それぞれが勝手に弾いているのがまたPファンクらしい。マイケル・ハンプトン(Michael Hampton)? ゲイリー?

トレーシーからしてみれば皆が叔父さんみたいなものでしょうが、とにかく、まだまだ終わらないで良いのに、と思わせつつ、ずるずるとフェードアウトしていく幕引き。後を引く曲ですね。

1992年。Pファンクの親玉、ジョージ・クリントン(George Clinton)の息子である、トレーシー・ルイス(Tracy “Lewd” Lewis、Tracy “Tray-Lewd” Lewis Clinton)唯一のアルバム。

これも当時の、ヒップホップ畑からネタとして使われたことで再評価、復活したPファンクの勢いに乗ってリリースされたひとつ。

この頃、肌の色もさまざまに、デビュー、あるいはヒット曲を狙ってファンクに挑んだ若手グループ等は多かったけれど、この人の場合は出自がケタ違いに異なる。これはいろいろと大変でしょうね。

アルバム自体、楽しげなパーティ気分などカケラもないですが、エンディングを飾るこの曲がまたなんとも寂寞としたスローなファンク。クレジット上ではベースとだけでどの曲なのかは明記されていませんが、これはブーツィーのプレイでありましょう。

プロデュースはクリントン親分とゲイリー・シャイダー(Garry “Starchild” Shider)。ベースを中央に左右にギターがいますが、それぞれが勝手に弾いているのがまたPファンクらしい。マイケル・ハンプトン(Michael Hampton)? ゲイリー?

トレーシーからしてみれば皆が叔父さんみたいなものでしょうが、とにかく、まだまだ終わらないで良いのに、と思わせつつ、ずるずるとフェードアウトしていく幕引き。後を引く曲ですね。

2017年3月26日日曜日

Slapbak “First Food Funkateers”

“Gimme That Funk”

“Kickin’ The Do”

1992年。“Kickin’ The Do” はブーツィーとジョージ・クリントン親分(George Clinton)のプロデュース。さらにトレーシー・ルイス(Tracy Lewis)も加わった三人でボーカルを乗せて、バック・ボーカルにはドーン・シルヴァ(Dawn Silva)の名前も。

演奏はブーツィーのギターとベースに、フレッド・ウェズリー(Fred Wesley)のトロンボーンも参加と、完全にPファンク化。というよりバックバンド状態です。

勢いに乗ったか、もう一曲 “Gimme That Funk” でもブーツィーのボーカルが乗っけられています。

日本では当時のPファンクのブームに乗っかったような形でこのデビュー・アルバムが紹介されたスラップバック(Slapbak)。

一方で、“True Confessions” にはラリー・ブラックモン(Larry Blackmon)がからんでいたり。同じ年のキャミオ(Cameo)のアルバム “Emotional Violence” には、スラップバックの中心人物ジャーラ・ハリスがベースで参加とクレジットされています。

ジャーラ(Jara “Slapbak” Harris)はスライやプリンスといった匂いもするキャラクターだし、スラップバックは今も頑張ってファンクしています。目立つヒット曲が出れば。

“Kickin’ The Do”

1992年。“Kickin’ The Do” はブーツィーとジョージ・クリントン親分(George Clinton)のプロデュース。さらにトレーシー・ルイス(Tracy Lewis)も加わった三人でボーカルを乗せて、バック・ボーカルにはドーン・シルヴァ(Dawn Silva)の名前も。

演奏はブーツィーのギターとベースに、フレッド・ウェズリー(Fred Wesley)のトロンボーンも参加と、完全にPファンク化。というよりバックバンド状態です。

勢いに乗ったか、もう一曲 “Gimme That Funk” でもブーツィーのボーカルが乗っけられています。

日本では当時のPファンクのブームに乗っかったような形でこのデビュー・アルバムが紹介されたスラップバック(Slapbak)。

一方で、“True Confessions” にはラリー・ブラックモン(Larry Blackmon)がからんでいたり。同じ年のキャミオ(Cameo)のアルバム “Emotional Violence” には、スラップバックの中心人物ジャーラ・ハリスがベースで参加とクレジットされています。

ジャーラ(Jara “Slapbak” Harris)はスライやプリンスといった匂いもするキャラクターだし、スラップバックは今も頑張ってファンクしています。目立つヒット曲が出れば。

2017年3月25日土曜日

Limbomaniacs “Stinky Grooves”

“Butt Funkin’ ”

1990年。パーカッションにトラブル・ファンク(Trouble Funk)のTボーンも参加した、Go-Goビートのロック・ナンバー。ファンカデリックの曲を思いきりよく明るくプレイしたような。

1990年。パーカッションにトラブル・ファンク(Trouble Funk)のTボーンも参加した、Go-Goビートのロック・ナンバー。ファンカデリックの曲を思いきりよく明るくプレイしたような。

ブーツィーも元気よく掛け声ボーカルを乗っけています。“Butt” という言葉にはいろいろと含みがあるのでしょうね。

プロデュースはビル・ラズウェル。他にもメイシオ・パーカー(Maceo Parker)が3曲も参加しています。白人の若者があこがれのミュージシャンを招いて。

プロデュースはビル・ラズウェル。他にもメイシオ・パーカー(Maceo Parker)が3曲も参加しています。白人の若者があこがれのミュージシャンを招いて。

2017年3月23日木曜日

Deee-Lite “Infinity Within”

1992年。ディー・ライトの2作めはアルバムの14曲中、ブーツィーのからんだ曲が9曲もあるという形に。

引き続きのフレッドとメイシオ(Fred Wesley、Maceo Parker)に、バーニー・ウォーレル(Bernie Worrell)も4曲に参加。さらにキャットフィッシュ(Catfish Collins)、ゲイリー・マッドボーン・クーパー(Gary “Mudbone” Cooper)の名も見えます。

前作に比べると本格派というか、進歩させた、というサウンドです。ハイライトとなるのは “I Had A Dream I Was Falling Through A Hole In The Ozone Layer” でしょうか。

前作に比べると本格派というか、進歩させた、というサウンドです。ハイライトとなるのは “I Had A Dream I Was Falling Through A Hole In The Ozone Layer” でしょうか。

2017年3月20日月曜日

Deee-Lite “World Creek”

“Try Me On ... I'm Very You”

“Smile On”

“Groove Is In The Heart”

“Who Was That?”

1990年。ポップでカラフル、かなりメジャーなオモテ舞台に躍り出たディー・ライト。アルバムはダンサブルですがハウス・ビートものも多いです。ブーツィーとの組み合わせが生まれた接点は何だったのでしょうか。フロントのLady Miss Kierはオハイオ出身で同郷ですが。

大ヒットとなった “Groove Is In The Heart” では、ブーツィーはバック・ボーカル(はやし声)のみ。こちらにはQ-チップもラップを乗せています。他の曲ではブーツィーはギターで、フレッドとメイシオ(Fred Wesley、Maceo Parker)と共に参加。

唯一、ブーツィーがベースを弾いているのが “Who Was That?”。これは文句なしにカッコいい曲です。

“Smile On”

“Groove Is In The Heart”

“Who Was That?”

1990年。ポップでカラフル、かなりメジャーなオモテ舞台に躍り出たディー・ライト。アルバムはダンサブルですがハウス・ビートものも多いです。ブーツィーとの組み合わせが生まれた接点は何だったのでしょうか。フロントのLady Miss Kierはオハイオ出身で同郷ですが。

大ヒットとなった “Groove Is In The Heart” では、ブーツィーはバック・ボーカル(はやし声)のみ。こちらにはQ-チップもラップを乗せています。他の曲ではブーツィーはギターで、フレッドとメイシオ(Fred Wesley、Maceo Parker)と共に参加。

唯一、ブーツィーがベースを弾いているのが “Who Was That?”。これは文句なしにカッコいい曲です。

2017年3月19日日曜日

大沢誉志幸 “Serious Barbarian”

1989年。同じCBS/Sony系統ということで、久保田利伸の前年にブーツィーをゲストに招いた一曲。ほぼ11分の長さに渡ってボトムにスペース・ベースを展開させたアルバム表題曲はやっぱり野心作、挑戦作。

ですがけしてインスト重視とかベースを聴かせたいという仕上がりではなく。そっちが聴きたいなとファンとしては思ってしまいますが。

ですがけしてインスト重視とかベースを聴かせたいという仕上がりではなく。そっちが聴きたいなとファンとしては思ってしまいますが。

久保田利伸 “Bonga Wanga”

“Feel So Real”

“Bonga Wanga”

“Mixed Nuts”

1990年。アルバムのオープニングを飾るのが “Feel So Real”。2分もない小品ながら、主役の久保田利伸と共にここで宣誓を告げるのが、ブーツィーのスペース・ベース。ギターにチャーリー・シングルトン(Charlie Shingleton)、バック・ボーカルにタワサ(Tawatha Agee)の名前も。なんともゼイタクな。

“Bonga Wanga” もまた2分弱の小品で、ブーツィーのギターにメイシオ(Maceo Parker)が吹くというスタジオの録音風景をのぞかせる断片。

このアルバム、洗練という言葉よりも若さや挑戦に満ちたサウンドです。米国でも、白人のキッズやロック畑のバンドが、ヒップホップやGo-Goビートに対して挑んでいました。ここでの久保田利伸のボーカルも前を向いているというのか、魅力的。

目玉となるのは “Mixed Nuts”。この “Nuts” という言葉も含みのあるような。リード・ギターに Vernon Reid、ベース、ギターでブーツィー、ドラムが Anton Fig と William “Juju” House。

こうなると誰のボーカルも不要とするメンバーですが、George Clinton や Michael “Clip” Payne の語りも入れつつ、久保田利伸のボーカルも踏ん張りを見せます。

一方で、“Mama Udongo”、“夜想” といった曲では久保田利伸だけの個性も聴けて。

ブーツィーということでは、このアルバムに先立って発売されたシングル盤の “Give You My Love” が、一番の聴きものじゃないでしょうか。

“Bonga Wanga”

“Mixed Nuts”

1990年。アルバムのオープニングを飾るのが “Feel So Real”。2分もない小品ながら、主役の久保田利伸と共にここで宣誓を告げるのが、ブーツィーのスペース・ベース。ギターにチャーリー・シングルトン(Charlie Shingleton)、バック・ボーカルにタワサ(Tawatha Agee)の名前も。なんともゼイタクな。

“Bonga Wanga” もまた2分弱の小品で、ブーツィーのギターにメイシオ(Maceo Parker)が吹くというスタジオの録音風景をのぞかせる断片。

このアルバム、洗練という言葉よりも若さや挑戦に満ちたサウンドです。米国でも、白人のキッズやロック畑のバンドが、ヒップホップやGo-Goビートに対して挑んでいました。ここでの久保田利伸のボーカルも前を向いているというのか、魅力的。

目玉となるのは “Mixed Nuts”。この “Nuts” という言葉も含みのあるような。リード・ギターに Vernon Reid、ベース、ギターでブーツィー、ドラムが Anton Fig と William “Juju” House。

こうなると誰のボーカルも不要とするメンバーですが、George Clinton や Michael “Clip” Payne の語りも入れつつ、久保田利伸のボーカルも踏ん張りを見せます。

一方で、“Mama Udongo”、“夜想” といった曲では久保田利伸だけの個性も聴けて。

ブーツィーということでは、このアルバムに先立って発売されたシングル盤の “Give You My Love” が、一番の聴きものじゃないでしょうか。

2017年3月12日日曜日

Steve Coleman’s Music Live In Paris : 20th Anniversary Collector's Edition

2015年。スティーヴ・コールマンの音楽を一言でいえば、"カッコ良い" です。スタジオ盤ではいつもクールなクールな演奏を聴かせますが、この1995年パリでのライブ録音には、レジー・ワシントン(Reggie Washington)のドライブするベースをはじめ、本物の腕きき達による黒くて熱いプレイが収められています。

3枚組の各CDは録音日もバンド編成も異なって、それぞれに独立したテーマのサウンドを持っています。この強力な3枚が1セットとなることで、さらに巨大な塊、ひとつの爆弾に。スティーヴ・コールマンの1995年の到達点、クールな黒い混沌!

もともとは1997年に発売されたライブ盤ですが、新たにリミックスして迫力を増した音で再登場。ライブから20周年となっていますが、2015年の今、この音を改めて聞いて欲しいというレコード会社の意図を感じます。

ただ欲をいうと、せっかく追加された4枚目のオマケCDが少し内容が物足りない。スティーヴ・コールマン自身のサイトが音源が聴き放題で、サービスが良いですし。

Recorded Live at the Hot Brass Club in Paris, France, 24 - 29 March 1995 (Remastering 2015)

This album is a part of a trilogy:

1: Steve Coleman And The Mystic Rhythm Society - Myths, Modes And Means

2: Steve Coleman And Metrics - The Way Of The Cipher

3: Steve Coleman And Five Elements - Curves Of Life

3枚組の各CDは録音日もバンド編成も異なって、それぞれに独立したテーマのサウンドを持っています。この強力な3枚が1セットとなることで、さらに巨大な塊、ひとつの爆弾に。スティーヴ・コールマンの1995年の到達点、クールな黒い混沌!

もともとは1997年に発売されたライブ盤ですが、新たにリミックスして迫力を増した音で再登場。ライブから20周年となっていますが、2015年の今、この音を改めて聞いて欲しいというレコード会社の意図を感じます。

ただ欲をいうと、せっかく追加された4枚目のオマケCDが少し内容が物足りない。スティーヴ・コールマン自身のサイトが音源が聴き放題で、サービスが良いですし。

Recorded Live at the Hot Brass Club in Paris, France, 24 - 29 March 1995 (Remastering 2015)

This album is a part of a trilogy:

1: Steve Coleman And The Mystic Rhythm Society - Myths, Modes And Means

2: Steve Coleman And Metrics - The Way Of The Cipher

3: Steve Coleman And Five Elements - Curves Of Life

Hoppy Kamiyama & Bill Laswell “A Naval City/no One Is”

2004年。ホッピー神山、ビル・ラズウェルの連名ですが、これはビルのいつものダブとかアンビエントといった系譜の中では迫力に満ちたサウンド。ストレートに聴き手にどうだっと迫ってきます。

パワフルなのが仙波清彦のドラム。一曲めからライブ感に満ちた、突き進む乱れ打ちが楽しめます。

Discogsのサイトによると、このアルバムのスタイルは “Dub, Experimental” と分類されています。では Discogsサイトで “Experimental” とされてピックアップされるのは、ピンク・フロイドの “Ummagumma” とレディオヘッドの “Kid A”、それにVUのバナナのジャケットのやつにビートルズのホワイト・アルバム、それらに並んでボウイの “Heroes” と “Low”、そして “★” もある。なるほど、つまりカッコ良いやつです。

ホッピー神山、ビル・ラズウェル、仙波清彦、カッコ良いです。クレジットは次の通り。

Bass, Effects, Mixed By – Bill Laswell

Drums, Percussion – Kiyohiko Semba

Performer [Digital President, Slide Geisha, Ass Hole Box & Gram Pot] – Hoppy Kamiyama

パワフルなのが仙波清彦のドラム。一曲めからライブ感に満ちた、突き進む乱れ打ちが楽しめます。

Discogsのサイトによると、このアルバムのスタイルは “Dub, Experimental” と分類されています。では Discogsサイトで “Experimental” とされてピックアップされるのは、ピンク・フロイドの “Ummagumma” とレディオヘッドの “Kid A”、それにVUのバナナのジャケットのやつにビートルズのホワイト・アルバム、それらに並んでボウイの “Heroes” と “Low”、そして “★” もある。なるほど、つまりカッコ良いやつです。

ホッピー神山、ビル・ラズウェル、仙波清彦、カッコ良いです。クレジットは次の通り。

Bass, Effects, Mixed By – Bill Laswell

Drums, Percussion – Kiyohiko Semba

Performer [Digital President, Slide Geisha, Ass Hole Box & Gram Pot] – Hoppy Kamiyama

2017年3月11日土曜日

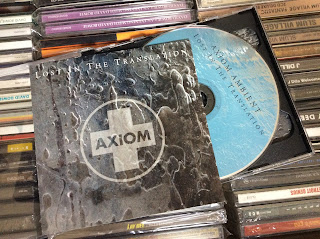

Axiom Ambient - Lost In The Translation

“Cosmic Trigger” (Through the Flames/Cosmic Slop/Animal Behavior)

1994年。ビル・ラズウェル Bill Laswell のレーベルAxiomからリリースされた諸作から数曲をピックアップして、アンビエントというテーマでリミックスし直したCD2枚組。

ブーツィーの関わったナンバーも、マテリアル Material とプラクシス Praxis のアルバムから選ばれて、新たに組み合わされています。ですが各曲から使われているのが、“Cosmic Slop” ではストリングス部分、“Animal Behavior” からは後半のバケットヘッドの静かなギター部分と、ビート感のない、ブーツィーには関係のない仕上がりでした。アンビエント、でしたね。

1994年。ビル・ラズウェル Bill Laswell のレーベルAxiomからリリースされた諸作から数曲をピックアップして、アンビエントというテーマでリミックスし直したCD2枚組。

ブーツィーの関わったナンバーも、マテリアル Material とプラクシス Praxis のアルバムから選ばれて、新たに組み合わされています。ですが各曲から使われているのが、“Cosmic Slop” ではストリングス部分、“Animal Behavior” からは後半のバケットヘッドの静かなギター部分と、ビート感のない、ブーツィーには関係のない仕上がりでした。アンビエント、でしたね。

Caught In The Low Beam - The Bass Project 2

1995年。雑誌の企画でベース野郎ばかりを集めたコンピ盤。ここにビル・ラズウェル Bill Laswell も1曲収録されました。

これが組曲になっていて、16分40秒の中に、ブーツィーをはじめ、ジャー・ウォブルやロビー・シェイクスピア等いつもの顔ぶれが集められて編集されています。あちこちの素材から引っぱってきたはずですが、ブーツィ目立ってます。

クレジットは次の通り。

“THE FINAL FRONTIER”

a. Lower Magick / Bill Laswell :Ambient Bass

b. Deep Six / Jah Wobble :Dub Bass, Gabe Katz :Dub Bass, Bill Laswell :Air Bass

c. What The Thunder Said / Robbie Shakespeare :Assassin Bass

d. Data-Bass Overload / Bootsy Collins :Jungle Space Bass, Bill Laswell :Low Bass

e. Jungle Kaos Draft / Jah Wobble :Dub Bass, Bill Laswell :Low Bass

f. Galactic Warzone (Starship Burning) / Bootsy Collins :Death Ray Bass

g. Babylon Bass-Space / Bill Laswell :Earth & Sky Bass

なお、このCDには他にもロドニー・スキート(Rodney “Skeet” Curtis)が提供している2曲があります。

それから、同じシリーズの “Deep’n Juicy - The Bass Project 3” の方にも、ブーツィズ・ラバーバンドのライブが1曲。76年のビデオからの音でオマケですが。

しかしこのジャケット、CDのタイトル、ひどいね。もしかしてオハイオ・プレイヤーズの線? プレイヤー達にこれを渡せるのか?。

これが組曲になっていて、16分40秒の中に、ブーツィーをはじめ、ジャー・ウォブルやロビー・シェイクスピア等いつもの顔ぶれが集められて編集されています。あちこちの素材から引っぱってきたはずですが、ブーツィ目立ってます。

クレジットは次の通り。

“THE FINAL FRONTIER”

a. Lower Magick / Bill Laswell :Ambient Bass

b. Deep Six / Jah Wobble :Dub Bass, Gabe Katz :Dub Bass, Bill Laswell :Air Bass

c. What The Thunder Said / Robbie Shakespeare :Assassin Bass

d. Data-Bass Overload / Bootsy Collins :Jungle Space Bass, Bill Laswell :Low Bass

e. Jungle Kaos Draft / Jah Wobble :Dub Bass, Bill Laswell :Low Bass

f. Galactic Warzone (Starship Burning) / Bootsy Collins :Death Ray Bass

g. Babylon Bass-Space / Bill Laswell :Earth & Sky Bass

なお、このCDには他にもロドニー・スキート(Rodney “Skeet” Curtis)が提供している2曲があります。

それから、同じシリーズの “Deep’n Juicy - The Bass Project 3” の方にも、ブーツィズ・ラバーバンドのライブが1曲。76年のビデオからの音でオマケですが。

しかしこのジャケット、CDのタイトル、ひどいね。もしかしてオハイオ・プレイヤーズの線? プレイヤー達にこれを渡せるのか?。

Bill Laswell “DIVINATION ambient dub volume I”

1993年。Vol.1と共に、Vol.2もある。どちらも “Silent Recoil: Dub System One” とまったく同じで、ビートのある部分と、効果音だけの部分に分かれる。

Vol.1が8曲入り、Vol.2が6曲入りで、普通に10分、15分の曲がいくつかあるし、効果音だけという部分の含有率も高いし。

効果音だけをじっと聴くというのはシラフでは無理。

“Silent Recoil: Dub System One” と合わせて3枚のアルバムから聴ける部分だけを集める?

Vol.1が8曲入り、Vol.2が6曲入りで、普通に10分、15分の曲がいくつかあるし、効果音だけという部分の含有率も高いし。

効果音だけをじっと聴くというのはシラフでは無理。

“Silent Recoil: Dub System One” と合わせて3枚のアルバムから聴ける部分だけを集める?

2017年3月8日水曜日

Bill Laswell “Silent Recoil: Dub System One”

1995年。ビル・ラズウェル Bill Laswell によるベースにドラム・プログラミング、効果音(Effects)、プロデュースとだけクレジットされた単独作。全3曲で、54分ほど。

いつものベースライン、サウンドの仕上がりですが、今回は生ピアノの響きも効果的に使われて、シンプルながらとても気持ちのよいダブです。

しかし、大きな大きな問題があります。気持ちがよいのは曲のある部分で、このアルバムの収録時間の半分以上が曲ではないのですね。

曲ではない部分は、宇宙空間のような、深海のような、あるいは暗いトンネルの中にいるような、そんな効果音(Effects)が鳴っております。特に3曲めは28分30秒ほどもある大長尺ですが、全編に渡ってこの奈落の底のような効果音(Effects)だけが鳴っております。

じっくりと、それはじっくりと、カタツムリの歩みのように効果音が変化していきます。SFチックな音は好みですが、さすがにここまでやられると。

いつものベースライン、サウンドの仕上がりですが、今回は生ピアノの響きも効果的に使われて、シンプルながらとても気持ちのよいダブです。

しかし、大きな大きな問題があります。気持ちがよいのは曲のある部分で、このアルバムの収録時間の半分以上が曲ではないのですね。

曲ではない部分は、宇宙空間のような、深海のような、あるいは暗いトンネルの中にいるような、そんな効果音(Effects)が鳴っております。特に3曲めは28分30秒ほどもある大長尺ですが、全編に渡ってこの奈落の底のような効果音(Effects)だけが鳴っております。

じっくりと、それはじっくりと、カタツムリの歩みのように効果音が変化していきます。SFチックな音は好みですが、さすがにここまでやられると。

登録:

コメント (Atom)