2004年。ニューヨークのレーベル ROIR に、ビル・ラズウェルが残した5作のダブ・アルバムの内、これは最後のひとつ。先の4作がアルバム名からいっても連作的な感じがするのに対して、これだけは追加されたようなタイトルです。

4作でまとまったものを、補完するような、次へつなぐ(Transmission)というような。

プロデュースはビル。全6曲中、4曲がジャー・ウォブル(Jah Wobble)との共作で、これにバーニー・ウォーレルも参加。バーニーとダブ? とも思いますが、アルバムの中盤では、なんだかファンカデリックな歪んだギターがふと聴こえてきます。

これはビルでしょうか? このギターのためなのか、バーニーがいるからなのか、70年代初期のあのファンカデリックを思い出させてくれる場面があります。わずかな時間ですが、ダブの場合、こういった瞬間が大事です。

Bill Laswell - bass guitar, guitar, producer

Jah Wobble - bass guitar

Chris Cookson - drum programming

Bernie Warrell - keyboard

Karsh Kale - drum, tabla

Abduo M’Boup - percussion

William “Bootsy” Collins !! ブーツィー・コリンズ、地を這い、のたうち回るベース。すっかり絡みとられています。あんな曲もこんな曲もと手を伸ばしていたら、色々とCDも増えました。

2017年4月30日日曜日

Fanu + Bill Laswell “Lodge”

2008年。このアルバムは Fanu という方のビートとビル・ラズウェルのベース、ダブ・サウンドを組み合わせたコラボ企画。ビルとバーニーのつきあいはずっと続いていて、ここでもサポートしています。

DJ、プロデューサーであるFanuのビートというのが、ドラムンベース。レゲエでいうドラム・アンド・ベースではなく、90年代に流行った高速なアレの方。2008年のより複雑なビートによって、疾走するダブ・サウンドが聴けます。

そこに乗っかって、人工的で未来的、まるで無国籍なSF映画に似合いそうな彩りを添えるのが管楽器と鍵盤の役目。バーニー・ウォーレルを始め、グラハム・ヘインズ、ニルス・ペッター・モルヴェルらのプレイが控えめながら、すっと斬り込んできます。

Fanu - drum programming

Bill Laswell - bass guitar, effects, producer

Graham Haynes - cornet

Nils Petter Molvaer - trumpet

Bernie Warrell - keyboard

DJ、プロデューサーであるFanuのビートというのが、ドラムンベース。レゲエでいうドラム・アンド・ベースではなく、90年代に流行った高速なアレの方。2008年のより複雑なビートによって、疾走するダブ・サウンドが聴けます。

そこに乗っかって、人工的で未来的、まるで無国籍なSF映画に似合いそうな彩りを添えるのが管楽器と鍵盤の役目。バーニー・ウォーレルを始め、グラハム・ヘインズ、ニルス・ペッター・モルヴェルらのプレイが控えめながら、すっと斬り込んできます。

Fanu - drum programming

Bill Laswell - bass guitar, effects, producer

Graham Haynes - cornet

Nils Petter Molvaer - trumpet

Bernie Warrell - keyboard

2017年4月29日土曜日

SociaLybrium “For You - For Us - For All”

2010年。バーニー(Bernie Warrell)のキーボードと、ブラックバード(Dewayne “Blackbyrd” McKnight)のギターに、ドラムがリヴィング・カラーのJ.T. Lewis、ベースがMelvin Gibbsと、なんとも黒くて派手な顔ぶれが集まったバンド。

ソーシャリブリウム、なんて意味? Social + Librium = みんなの抗不安薬 or みんなで精神安定剤?

一枚だけ残されたこのインスト・アルバムは、聞き進むにつれて引きこまれていきます。そこは手練れのベテラン達、仕上げます。

今やバーニーを偲ばずにはいられないようなスロー曲 “Another Day” を中盤に挟んで、ラストのバーニー作 “Over There” は大団円を迎えるにふさわしいナンバーです。

これだけのプレイヤー達を引っぱるような、さらに老獪なプロデューサーでもいれば、とも思いますが、完成度とは逆に、もっとダラダラした発展途中のセッションも聴いてみたかったり。

ソーシャリブリウム、なんて意味? Social + Librium = みんなの抗不安薬 or みんなで精神安定剤?

一枚だけ残されたこのインスト・アルバムは、聞き進むにつれて引きこまれていきます。そこは手練れのベテラン達、仕上げます。

今やバーニーを偲ばずにはいられないようなスロー曲 “Another Day” を中盤に挟んで、ラストのバーニー作 “Over There” は大団円を迎えるにふさわしいナンバーです。

これだけのプレイヤー達を引っぱるような、さらに老獪なプロデューサーでもいれば、とも思いますが、完成度とは逆に、もっとダラダラした発展途中のセッションも聴いてみたかったり。

2017年4月28日金曜日

Illya Kuryaki & The Valderramas “Leche”

“DJ Droga”

1999年。アルゼンチンはブエノスアイレスの2人組。アルバム・タイトルは英訳すると Milk 、これは母乳ということでしょうか。写真を見れば一目瞭然ですが、茶色の肌色に白いミルク色のCDの盤面と凝っていますね。で、胸元の白いアルバム・タイトルの感じがまたね。

Wikipedia によるとその音楽スタイルは70s、80sのファンクとディスコ・ミュージック、ラップとロックだそう。ブラジルのリオデジャネイロでいうファンキとどのように違うのか? 分かりません。

聴けばすごくストレートなダンスもの。ブーツィー参加の “DJ Droga” も気持ちよく聞けて、エンディングのスペース・ベースのソロまで一気になだれこんでいきます。

1999年。アルゼンチンはブエノスアイレスの2人組。アルバム・タイトルは英訳すると Milk 、これは母乳ということでしょうか。写真を見れば一目瞭然ですが、茶色の肌色に白いミルク色のCDの盤面と凝っていますね。で、胸元の白いアルバム・タイトルの感じがまたね。

Wikipedia によるとその音楽スタイルは70s、80sのファンクとディスコ・ミュージック、ラップとロックだそう。ブラジルのリオデジャネイロでいうファンキとどのように違うのか? 分かりません。

聴けばすごくストレートなダンスもの。ブーツィー参加の “DJ Droga” も気持ちよく聞けて、エンディングのスペース・ベースのソロまで一気になだれこんでいきます。

Kyle Jason “Generations”

“Uptown”

“Hash”

“Generations”

1997年。パブリック・エネミー(Public Enemy)のチャックDが起こしたレーベル “SLAMjamz” からリリースされたアルバム。カイル・ジェイソンは今もそこで活動を続けているようです。

ブーツィーは上記の3曲をプロデュース。ベース、ドラム、ギターとトラック作成も。

唯一ボーカルまで入れて、3曲中で目玉となるだろう “Hash” 、“Dr. Funkenstein” (1976) に似たベースラインを持つ “Generations”、そしてブーツィとしては珍しいマーヴィン・ゲイな曲調の “Uptown”。

あくまでもカイル・ジェイソンのボーカルが主役の、ベース・ソロが前に出てくるようなことのない展開ですが、完全にブーツィー印のトラックです。

3曲も関わるとは、やはりチャックDとの親密な関係があるからでしょうか。

ディアンジェロ(D'Angelo)の登場以降を横目ににらんでのアルバムと言われる一枚ですが、他にもミスター・フィドラーの兄弟(Joseph “Amp” Fiddler、Thomas “Bubz” Fiddler)も参加の曲あり。

“Hash”

“Generations”

1997年。パブリック・エネミー(Public Enemy)のチャックDが起こしたレーベル “SLAMjamz” からリリースされたアルバム。カイル・ジェイソンは今もそこで活動を続けているようです。

ブーツィーは上記の3曲をプロデュース。ベース、ドラム、ギターとトラック作成も。

唯一ボーカルまで入れて、3曲中で目玉となるだろう “Hash” 、“Dr. Funkenstein” (1976) に似たベースラインを持つ “Generations”、そしてブーツィとしては珍しいマーヴィン・ゲイな曲調の “Uptown”。

あくまでもカイル・ジェイソンのボーカルが主役の、ベース・ソロが前に出てくるようなことのない展開ですが、完全にブーツィー印のトラックです。

3曲も関わるとは、やはりチャックDとの親密な関係があるからでしょうか。

ディアンジェロ(D'Angelo)の登場以降を横目ににらんでのアルバムと言われる一枚ですが、他にもミスター・フィドラーの兄弟(Joseph “Amp” Fiddler、Thomas “Bubz” Fiddler)も参加の曲あり。

2017年4月26日水曜日

Menace The Men X Perience “La Mancha Negra: The Black Stain”

“Truth Of Sex”

1998年。デビュー盤の後に、メナースが日本だけの発売という形で残したアルバム2枚の内のひとつ。

この曲はブーツィーのベース、メイシオのサックスと完全にPファンク。ブーツィー裏方に徹しての端正な(無記名な)ベース・プレイです。

ブーツィーが目当てということであれば、デビュー盤 “Doghouse” の方が露出度も高いでしょうか。

マルチ・プレイヤーで自作自演、プロデューサーでもあるメナースは、Pファンクという括り以上に、このアルバムでも多彩なゲスト(Don Blackman、Vernon Reid、Keziah Jones)を招いてプレイしています。

メナースの日本発売アルバムのもうひとつが、

1998年。デビュー盤の後に、メナースが日本だけの発売という形で残したアルバム2枚の内のひとつ。

この曲はブーツィーのベース、メイシオのサックスと完全にPファンク。ブーツィー裏方に徹しての端正な(無記名な)ベース・プレイです。

ブーツィーが目当てということであれば、デビュー盤 “Doghouse” の方が露出度も高いでしょうか。

マルチ・プレイヤーで自作自演、プロデューサーでもあるメナースは、Pファンクという括り以上に、このアルバムでも多彩なゲスト(Don Blackman、Vernon Reid、Keziah Jones)を招いてプレイしています。

メナースの日本発売アルバムのもうひとつが、

2017年4月25日火曜日

Andre Foxxe “I'm Funk And I'm Proud”

“Pizzazz”

1993年。アンドレ・フォックスの日本だけで発売されたソロ作。当時のPファンク・ブームのたまものですね。

小品ですがベース、ギター、キーボード、ドラム・プログラムをブーツィー、という一曲。

打ち込みのチープな音は80年代の録音のような印象で、ジョージ・クリントン親分の “Computer Games” や George Clinton Presents “Our Gang Family” に収録されていても違和感はないかも。

元々は1986年にリリースされた12インチ・シングルの The A Foxxe Jam “Pizazz/Black Beach” でした。9分30秒ほどあったものが、こちらでは5分30秒ほどに短縮されて再録。

右チャンネルから滑りこんでくるリズム・ギターが何気なくカッコ良い。のですが、アルバム版ではエンディングぎりぎりに少し聴けるのみ。

1993年。アンドレ・フォックスの日本だけで発売されたソロ作。当時のPファンク・ブームのたまものですね。

小品ですがベース、ギター、キーボード、ドラム・プログラムをブーツィー、という一曲。

打ち込みのチープな音は80年代の録音のような印象で、ジョージ・クリントン親分の “Computer Games” や George Clinton Presents “Our Gang Family” に収録されていても違和感はないかも。

元々は1986年にリリースされた12インチ・シングルの The A Foxxe Jam “Pizazz/Black Beach” でした。9分30秒ほどあったものが、こちらでは5分30秒ほどに短縮されて再録。

右チャンネルから滑りこんでくるリズム・ギターが何気なくカッコ良い。のですが、アルバム版ではエンディングぎりぎりに少し聴けるのみ。

2017年4月24日月曜日

Ground Zero “Future Of The Funk EP”

1991年。EPとあるように6曲入りのミニ・アルバム。Featuing Bootsy Collins と、ブーツィー参加(と公認)であることを強くうたっています。

ブーツィーがどこまで後押ししたものか、クレジットのようにPファンクの大ネタが使われています。ネタというかそのまんまの流用なので。本人参加とはいえ、オリジナルになにかを足したというものでは、、、。

グラウンド・ゼロのラップとブーツィーのボーカルは共に勢いあって元気。

1. Lettin Ya Know (Hampin’We Will Go) - Radio Mix

contains samples from “Disco To Go”

2. Show N Tell

contains samples from “Pumpin It Up”

3. Nuthin To It

contains samples from “Agony Of Defeat”

4. Lettin Ya Know (Hampin’ We Will Go) - P-Mix

5. Grim Reaper Prelude

6. The Zone Of Zero Funkativety

contains samples from “Mothership Connection”

ブーツィーがどこまで後押ししたものか、クレジットのようにPファンクの大ネタが使われています。ネタというかそのまんまの流用なので。本人参加とはいえ、オリジナルになにかを足したというものでは、、、。

グラウンド・ゼロのラップとブーツィーのボーカルは共に勢いあって元気。

1. Lettin Ya Know (Hampin’We Will Go) - Radio Mix

contains samples from “Disco To Go”

2. Show N Tell

contains samples from “Pumpin It Up”

3. Nuthin To It

contains samples from “Agony Of Defeat”

4. Lettin Ya Know (Hampin’ We Will Go) - P-Mix

5. Grim Reaper Prelude

6. The Zone Of Zero Funkativety

contains samples from “Mothership Connection”

2017年4月23日日曜日

Sweat Band “Sweat Band”

1980年。初CD化は1994年、日本のみで。

ブーツィーがホーニー・ホーンズと組んで送りだしたアルバム。Wikipedia によると “P-Funk Spin Off Act” とある。また、アルバム “Ultra Wave” と同じ週にリリースされたとも。

プロデュースはブーツィー。アレンジ担当もフレッド・ウェズリー(Fred Wesley)と連名で、他にベース、ドラム、ギターも。ブーツィーの陣頭指揮によるサウンドなのですが、アルバム “Ultra Wave” やゴッドモア Godmoma の “Here”(1981年)に比べれば、参加メンバーとのバンド構成を活かした音に。

ギターでマイケル・ハンプトン(Michael Hampton)、ゲイリー・シャイダー(Garry Shider)。キーボードにバーニー(Bernie Worrell)、レザーシャープ(Joel “Razorsharp” Johnson)等々も参加。ボーカル陣多数。

クリントン親分というヘッダーのない見本でしょうかこれは。

ブーツィーがホーニー・ホーンズと組んで送りだしたアルバム。Wikipedia によると “P-Funk Spin Off Act” とある。また、アルバム “Ultra Wave” と同じ週にリリースされたとも。

プロデュースはブーツィー。アレンジ担当もフレッド・ウェズリー(Fred Wesley)と連名で、他にベース、ドラム、ギターも。ブーツィーの陣頭指揮によるサウンドなのですが、アルバム “Ultra Wave” やゴッドモア Godmoma の “Here”(1981年)に比べれば、参加メンバーとのバンド構成を活かした音に。

ギターでマイケル・ハンプトン(Michael Hampton)、ゲイリー・シャイダー(Garry Shider)。キーボードにバーニー(Bernie Worrell)、レザーシャープ(Joel “Razorsharp” Johnson)等々も参加。ボーカル陣多数。

クリントン親分というヘッダーのない見本でしょうかこれは。

Godmoma “Here”

1981年。長らく待たされた末の2012年に、ようやく日本限定でCD化。輸出禁止と明記されています。

女性コーラス・トリオのゴッドモマですが、その名前が主役にならないのはPファンク系の常。プロデュースに、ベース、ギター、ドラムはブーツィー。

女性コーラス・トリオのゴッドモマですが、その名前が主役にならないのはPファンク系の常。プロデュースに、ベース、ギター、ドラムはブーツィー。

サポートとして、ギターにキャットフィッシュ(Phelps “Catfish” Collins)、キーボードにレザーシャープ(Joel “Razor Sharp” Johnson)、ホーン隊はフレッド、メイシオ、といつもの名前も。

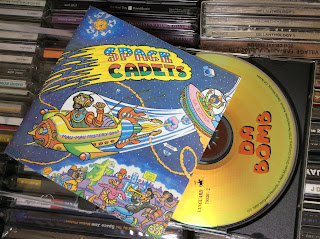

Space Cadets “Da Bomb”

1981年のオリジナルLP盤の7曲に、さらに未発表7曲を追加という充実の内容で、1999年にヨーロッパにてCD化されたもの。

スペース・カデッツ(士官候補生)の中心人物は、プロデューサーおよびギターのNairobi Sailcat。ピアノ、クラヴィネットでバーニー・ウォーレル(Bernie Worrell)、そしてドラムのタイロン・ランプキン(Tyrone Lampkin)がPファンク本家から参加。ベースはT.M. Stevens、などなど。

Pファンクがらみで紹介されるアルバムですし、実際それらしかったり、実にブーツィーを思わせるスロー曲まであります。

スペース・カデッツ(士官候補生)の中心人物は、プロデューサーおよびギターのNairobi Sailcat。ピアノ、クラヴィネットでバーニー・ウォーレル(Bernie Worrell)、そしてドラムのタイロン・ランプキン(Tyrone Lampkin)がPファンク本家から参加。ベースはT.M. Stevens、などなど。

Pファンクがらみで紹介されるアルバムですし、実際それらしかったり、実にブーツィーを思わせるスロー曲まであります。

2017年4月15日土曜日

Eddie Hazel “Rest In P”

1994年。これもやはり当時のブームの流れの中の一枚。

ある曲が完成するまでの経過だったり、ちょっとしたリフを基にしたセッションだったりと、エディ・ヘイゼルのギターを主役に、Pファンクの舞台裏が覗けます。

曲毎の細かなクレジットはないものの、アルバム中でも特に印象的なベースが聴けるのが “No, It's Not!”。これはファンカデリックのアルバム “Hardcore Jollies” に収録のナンバー “Comin’ Round The Mountain” に至る発展途中のセッション。カッコ良いです。

ある曲が完成するまでの経過だったり、ちょっとしたリフを基にしたセッションだったりと、エディ・ヘイゼルのギターを主役に、Pファンクの舞台裏が覗けます。

曲毎の細かなクレジットはないものの、アルバム中でも特に印象的なベースが聴けるのが “No, It's Not!”。これはファンカデリックのアルバム “Hardcore Jollies” に収録のナンバー “Comin’ Round The Mountain” に至る発展途中のセッション。カッコ良いです。

2017年4月13日木曜日

The Horny Horns “The Final Blow”

“Lickity Split”

“The Cookie Monster”

1994年。これも当時のブームに乗ってリリースされたホーニー・ホーンズの未発表曲集。

“Lickity Split” は、Pファンク・オールスターズ本体の未発表曲集の2枚め “Plush Funk” に収録されていた曲のロング・バージョン。5分44秒だったものが、9分を超える長さに。

1979年の録音ということで、ドラムにタイロン・ランプキン(Tyrone Lampkin)、ギターにマイケル・ハンプトン(Michael Hampton)、そしてバーニーのクラヴィネットとブーツィーのベースという強力メンバー。メイシオとフレッドの吹きまくりを支える、クールなホット・ナンバーです。

“The Cookie Monster” では、ブーツィーのぐにょぐにょベースの暴れ具合が楽しめます。曲としては発展途中な分、ラバーバンドの方に収録されてもOKのような、のたうちっぷり。

“The Cookie Monster”

1994年。これも当時のブームに乗ってリリースされたホーニー・ホーンズの未発表曲集。

“Lickity Split” は、Pファンク・オールスターズ本体の未発表曲集の2枚め “Plush Funk” に収録されていた曲のロング・バージョン。5分44秒だったものが、9分を超える長さに。

1979年の録音ということで、ドラムにタイロン・ランプキン(Tyrone Lampkin)、ギターにマイケル・ハンプトン(Michael Hampton)、そしてバーニーのクラヴィネットとブーツィーのベースという強力メンバー。メイシオとフレッドの吹きまくりを支える、クールなホット・ナンバーです。

“The Cookie Monster” では、ブーツィーのぐにょぐにょベースの暴れ具合が楽しめます。曲としては発展途中な分、ラバーバンドの方に収録されてもOKのような、のたうちっぷり。

George Clinton & The P-Funk All Stars “Go For Yer Funk”

1992年から翌年にかけて、Pファンクの未発表曲集としてリリースされたシリーズの第一作め。海外盤では、George Clinton Family Series ともタイトルされている全5作です。

やはりあくまでファン向けの企画ではありますが、どのアルバムもPファンク好きには聞き応え充分。

やはりあくまでファン向けの企画ではありますが、どのアルバムもPファンク好きには聞き応え充分。

各タイトル毎に一曲ずつ、ブーツィーがしっかりとからんだ曲も収録されています。

“Go For Yer Funk”

“Plush Funk”

“P Is The Funk”

“Testing Positive 4 The Funk”

“A Fifth Of Funk”

ちょっとアルバム・タイトルが、クリントン親分にしては安易?、短いし。ジャケット・デザインにしても、輸入盤も含めて、残念か。

“Go For Yer Funk”

“Plush Funk”

“P Is The Funk”

“Testing Positive 4 The Funk”

“A Fifth Of Funk”

ちょっとアルバム・タイトルが、クリントン親分にしては安易?、短いし。ジャケット・デザインにしても、輸入盤も含めて、残念か。

ロックの方面でも、今やベテラン達が遺産である音源の整理に積極的です。配信という形でも、このような蔵出し企画が再びスタートできないかと思いますが。

2017年4月8日土曜日

P-Funk Guitar Army “Tribute To Jimi Hendrix: Return Of The Gypsy”

Dee Dee James With Bootsy's Rubber Band

“Jimi Why D-U Hav Ta Go”

“Revolution Of Jimi”

“Jimi Why D-U Hav Ta Go (Dance Version)”

1994年。ディーディー・ジェームス(Dee Dee “Dirty Mugg” James)の重心低くうねるギターを、バーニーの多彩なキーボードがしっかりとサポート。この2人がメインとなる、ジミに捧げる一曲です。

ドラムのフランキー “キャッシュ” ワディ(Frankie “Kash” Waddy)は堅実にリズムをキープ。マッドボーン(Gary “Mudbone” Cooper)と共にボーカルを軽く聴かせるブーツィーも、演奏としては前に出てこないものの総監督としてしっかりと存在。

企画盤というアルバムに合わせて、急造した感もうかがえる一曲です。だからこそか、地味ながら実にPファンク、できるだけ大音量で聴きたいナンバーです。

FMラジオ番組用に(1990年に)行われたというブーツィがジミについて語るインタビューを挟んで、ビートを強調したダンス・バージョンも。

“Jimi Why D-U Hav Ta Go”

“Revolution Of Jimi”

“Jimi Why D-U Hav Ta Go (Dance Version)”

1994年。ディーディー・ジェームス(Dee Dee “Dirty Mugg” James)の重心低くうねるギターを、バーニーの多彩なキーボードがしっかりとサポート。この2人がメインとなる、ジミに捧げる一曲です。

ドラムのフランキー “キャッシュ” ワディ(Frankie “Kash” Waddy)は堅実にリズムをキープ。マッドボーン(Gary “Mudbone” Cooper)と共にボーカルを軽く聴かせるブーツィーも、演奏としては前に出てこないものの総監督としてしっかりと存在。

企画盤というアルバムに合わせて、急造した感もうかがえる一曲です。だからこそか、地味ながら実にPファンク、できるだけ大音量で聴きたいナンバーです。

FMラジオ番組用に(1990年に)行われたというブーツィがジミについて語るインタビューを挟んで、ビートを強調したダンス・バージョンも。

登録:

コメント (Atom)